Tübingen, repenser la ville par l’habitat participatif (K. LAHIANI)

Cycle urbanisme 2016-2017: Nos chroniques

Blog d'interventions sur cours de Marco Cremaschi

Le financement participatif a le vent en poupe. Plus connu sous son nom anglais de crowdfunding, littéralement « financement par les foules », ce procédé participatif a vu son succès décupler en ces années de crise. Si nous pouvons y lire l’absence de souplesse des banques, nous sommes aussi confrontés à une solution alternative de financement, pour pallier au net manque de confiance des citoyens envers les banques, notamment depuis la crise des subprimes.

Même les politiques le disent. En 2014, Arnaud Montebourg, alors Ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique déclarait que « nous avons les moyens d’enjamber le monopole bancaire »[1]. Il participe à l’époque à la règlementation du crowdfunding avec L’ordonnance relative au financement participatif du 30 mai 2014[2]. La France est alors l’un des premiers pays au monde à encadrer ce système, qui y avait collecté près de 80 millions d’euros pour plus de 32 000 projets en 2013[3].

Cet engouement contemporain porterait presque à confusion : souvent présenté comme un nouveau moyen de financement, le crowdfunding est pourtant bien plus ancien, et a démontré depuis longtemps comment l’investissement de citoyens lambda a pu mener à bien des projets d’envergure gigantesque. Nous pouvons mentionner, dès le début du XVIIème siècle, le financement de la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales, première firme financée par le public[4]. En 1606 donc, c’est par l’investissement de simples individus que le financement de voyages dangereux vers l’Orient a été rendue possible.

Plus récemment, à la fin du XIXème siècle, la Statue de la Liberté, a vu le jour grâce au financement d’un million de francs par la foule[5], somme considérable à l’époque. Pendant cinq ans, les Français pouvaient participer financièrement en échange de croquis du sculpteur Bartholdi et autres œuvres d’art, dans le cadre d’une sorte de loterie nationale largement relayée par les médias. Nous pouvons comparer cela aux prix de compensation que gagnent aujourd’hui les citoyens financeurs de projets en ligne. Le sculpteur a eu l’idée de donner le jour d’abord la tête, afin de pouvoir l’exposer à l’Exposition universelle de 1878, et faire ainsi connaitre le projet. Dans un deuxième temps, aux Etats-Unis, Joseph Pulitzer a lancé en 1885 un appel au don dans son journal, le New York World, pour solliciter la foule à aider à financer les 100 000 dollars du socle de la statue. Comme un peu plus tôt, la main de la statue portant la flamme a été exposée à New York et Philadelphie, sensibilisant les foules. Le socle garde le souvenir gravé des 120 000 citoyens américains qui ont participé financièrement pour le construire.

Aujourd’hui, des plateformes de financement participatif en ligne tels que Kickstarter aux Etats-Unis, Kisskissbankbank en France, ou encore Catarse au Brésil se popularisent. Si ces plateformes atteignent une part limitée de la population, du fait de la nécessité à un accès à internet, elles croissent cependant de manière exponentielle. Dans le domaine de l’urbanisme, la pratique de « crowdfunding citoyen » devient de plus en plus courante, sur ces plateformes, mais aussi avec l’apparition de plateformes dédiées telles que Neighborly[6] ou Citizinvestor[7].

Si certains projets peuvent paraitre modestes, comme des jardins communautaires[8] ou la protection de pistes cyclables[9], il parait clair que leur répercussion peut être comparée à celle d’une politique publique.

La question du financement s’accompagne de celle de la gestion des équipements : les projets sont en général autogérés, ce sont les citoyens qui prennent leur ville en main, comme dans le cas récurrent des jardins partagés. Beaucoup y voient la marque d’un certain désengagement de l’Etat, manquant à répondre à des besoins et volontés des habitants. De même que le budget des villes a drastiquement diminué ces dernières décennies, de nombreuses associations et festivals, qui font partie intégrante de la vie quotidienne des citoyens, ont vu leur financement diminuer ou disparaitre.

La plupart des entités ayant perdu une partie ou la totalité de leur financement se sont alors tournés vers le crowdfunding, avec plus ou moins de succès. En effet, pour qu’une campagne soit réussie, il faut réussir à mobiliser les foules, ce qui n’est pas à l’accès de tous. Si en 2015, le Théâtre de l’Odéon à Paris a pu lever plus que les 30 000 euros visés[10], cela n’a pas été le cas du festival BIM !, qui n’a réalisé que 42% de son objectif[11] à l’été 2016. De nombreuses structures n’ont pas survécu, comme le témoigne cette Cartocrise recensant des festivals, structures et associations supprimés/annulés depuis mars 2014 et jusque juillet 2015.

Au-delà de la crise, la ville crowdfunded symbolise parfois la ville innovante, qui emballent les foules, avec des projets tels qu’une piscine flottante sur le Hudson River à New York[12] (qui a largement dépassé son objectif de financement) ou encore le Citizen Bridge, une passerelle flottante, toujours à New York, qui souhaite retrouver le lien qui existait autrefois à marée basse entre Brooklyn et Governors Island[13]. Si ces projets ont atteint leurs objectifs financiers, ils n’ont pas encore été réalisés. Une fois le financement atteint, certains projets buttent en effet un long moment sur des questions bureaucratiques avant de voir leur mise-en-œuvre décidée. Peut-être plus modestement, mais néanmoins dans l’air du temps, la plateforme Inidev[14] propose de son côté le financement participatif de projets liés à la thématique de la Smart City, avec d’ores et déjà des projets en cours, comme des centrales photovoltaïques au PACA.

L’image symbolique du pont revient souvent dans le crowdfunding citoyen. Projet réalisé cette fois, Luchsingel est une passerelle de 400m construite en 2015 à Rotterdam par l’agence ZUS, qui permet de relier trois quartiers auparavant séparés, en franchissant des routes et des voies ferrées. Ce projet répondait à un besoin réel des habitants, qui ont été plus de 8000 à participer. En donnant 25€, ils pouvaient voir leur nom gravé sur l’une des planches du calepinage en bois qui caractérise le projet (image à la une de l’article).

En permettant aux citoyens de donner de l’argent à des projets pour leur ville, mais aussi de proposer leur propre projet, cette tendance de fond peut être associée à une politique publique bottom-up. La participation citoyenne n’est pas forcément financière : de nombreuses plateformes permettent aussi de glaner les idées ou les évaluations des citoyens : le bien nommé crowdsourcing.

A São Paulo par exemple, le site Minha Cidade Digital[15] propose aux citoyen d’évaluer leur ville. Autoproclamé « premier réseau social privé d’intérêt public », Myfuncity – Cidades Sustentáveis (Villes durables) analyse comment la population est desservie par les services publics en temps réel. Un partenariat entre Rede Nossa São Paulo (Notre réseau) et Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis (Réseau brésilien pour des villes justes et durables) permettra à ces données d’être utilisées dans le cadre de formulations de politiques. L’application de ces politiques à l’échelle de villes a bien sûr la limite des mandats électoraux, ce qui n’est pas le cas du financement de projets participatifs

Sans être forcément numériques, comme dans le cas de Myfuncity, les liens sociaux créés par le crowdfunding sont bien réels. La conscience civique des citoyens en est indéniablement renforcée. Parmi les rares critiques faites à l’outil de financement participatif, nous pouvons noter celle du prétendu égoïsme des citoyens, qui ne soutiendraient que les projets les concernant directement. Cela s’explique par l’échelle ultra-locale de nombreux projets. Cependant, une vertu indéniable du crowdfunding est sa transparence : en étant accessible à tous, il permet un accès en temps réel de son avancement, et diffère de l’opacité habituelle des financements publics et privés.

________________

[1] Discours d’Arnaud Montebourg à la Fête du Crowdfunding organisée par Financement Participatif France, le 17 mai 2014.

[2] Legifrance.gouv.fr

[3] http://www.lefigaro.fr/placement/2014/05/28/05006-20140528ARTFIG00020-l-ordonnance-sur-le-crowdfunfing-presentee-en-conseil-des-ministres.php

[4] Chaaben, Mohamed, Le Financement participatif, Saint-Denis, Connaissances & Savoirs, « Droit et Sciences Politiques », 2016, p.16.

[5] Berenson, Edward, La Statue de la Liberté : Histoire d’une icône franco-américaine, Paris, Armand Colin, 2012, p.32.

[6] https://www.neighbourly.com/

[7] http://www.citizinvestor.com/

[8] https://www.ioby.org/blog/awesome-project-veggies-for-all-medfords-popular-longtime-community-garden-is-full-help-build-out-the-new-one

[9] https://www.ioby.org/project/arapahoe-street-protected-bike-lane

[10] http://www.theatre-odeon.eu/fr/generations-odeon

[11] http://www.goodmorningcrowdfunding.com/le-crowdfunding-au-secours-des-festivals-57/

[12] https://www.kickstarter.com/projects/694835844/pool-a-floating-pool-in-the-river-for-everyone?ref=9kwp27

[13] https://www.kickstarter.com/projects/1490248403/citizen-bridge-a-floating-pedestrian-bridge/description

Beyond the intrinsic need of « tools », when it comes to urban studies, research and analysis, this article tackles the genesis of such tools in a comparative method to highlight issues to be considered when it comes to institutionalizing and creating methodologies in relatively little studied contexts such as Amman, the capital of Jordan.

When thought off as software, Public Policy can’t be functional without institutions, legislation, participation and certain economic instruments, all blended with other ingredients for functional and dependable governance (Lascoumes et Le Galès). Namely an apparatus. But Like software, public policy runs on different types of computers, different types of operating systems, requires constant updates and has users. It is not necessarily made for everyone and does not work the same formulas in all operating systems or all types of computers.

In contexts where the “urban” exists with all of its implications (society, culture, economy, interactions, hierarchies and functions) the “computer” does not seem to be present in the same way. Comparing Amman to Paris from this point of you, I have got to be presented to the various public, private and every kind of institution and body in between, which work around public policy creation in Paris, actors.

While on one hand Paris is equipped with the seemingly adequate and much needed institutions of research that provide democratized statistical data (on all levels, from creation to access), combined with clear legal and institutional frames of representation wither from the part of the state, the city, the neighborhood, to local communities. They all function under the eyes of the entire spectrum of media as well as a complex legislator system .Amman, on the other hand, seems to be having a simple calculator compared to Paris’s gigantic server!

Nevertheless, a few initiatives have been undertaken when it comes to Amman, but never crystallized. From public and official bodies as such as the national Department of Statistics, to the Ministry of Planning and International Cooperation, the Ministry of Municipalities, the Royal Geographic Center, to name a few, to pivotal Amman Institute which saw the light for few years and then fell into an abyss of distorted politics and misleading media, to private ones such as the CSBE to name a few. Institutions which are key in providing necessary empirical data to be utilized as reference to any legitimate “actor”. Not only these institutions lack a clear frame of duties and liabilities, but they are also very exclusive when it comes to public access and participation. Prior to stressing on the need of these instruments, it is vital to think about the methodologies under which they are to be established.

Jordan as a modern kingdom has a young yet complex history. Away from any debates regarding its democratic tools and their implementation, it has forces that shaped the economy and sailed it towards what it is today, a very liberal one, a bit too liberal in fact. When it comes to urban projects, it is getting pretty neoliberal, especially after freeing the markets and the privatization of most, if not all, of the national companies. Major private companies are investing in Amman and pumping tens to hundreds of millions of dollars not only into its economy but also into its real estate. One can name Mawared and the Abdali project conglomerate as major ones among many others. The Abdali Project being estimated at a value of around $5 billion.

While this may seem as a relatively recent outcome following international trends of PPP and neoliberal oriented development, Amman has a longer history when it comes to private sector developing not only the city but even some of the country’s main public service providers. It was only thanks to a few families that electricity ran through Amman streets in the 1940’s, avoiding political, social and economic complications of offers by the Jaffa Electric Company, today IEC, founded by Pinhas Rutenberg, offering to do so from back then mandate Palestine. Most of Amman’s major modern buildings and structures are built by the private sector. From Mango Market in the 1948, the Arab Bank across the street later in the 1950’s, the InterContinental Hotel in 1963 and the Shabsugh building in downtown in the 1970’s.

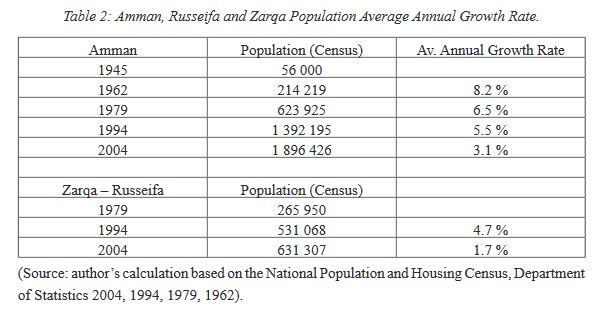

On a spatial and demographic level, Amman has staggeringly grown from just 56,000 inhabitants in 1947 to a bit over 4 million today (2016 census), and from around 2 km square in 1947 to 226.6 in 2005. A hint of the implications of this growth can be shown in Myriam Ababsa’s work on the city:

“One can only regret that the new property developments underway only focus on limited areas within the city: Abdali and the Eastern development belt, leaving large overpopulated areas under-equipped, lacking in social housing and centres of employment. The Community Development Fund created in 2008 from the taxing of additional floors of the tower blocks built within the development corridors is in fact very rarely used for social housing projects, due to a lack of coordination between the GAM and the HUDC. It is therefore regrettable that the new social housing built by the HUDC under the royal initiative is located outside the urban centres, in the desert, thus depriving its inhabitants of part of their “rights to the city”.”

In the mayhem of this reality the eminent question is what’s next? A very complicated one! Let’s start with data, its current situation, what does it lack and how can it be integrated into decision making? What is the role of a state in the shadow whose policies have been constantly under question? How to manage the private sector and its uncontrollable growth and power? The regional and international neoliberal forces reshaping the city and imposing alien models unto the urban fabric, how is that to be regulated?

Going back to the software analogy, if developed countries where to be compared to Microsoft’s Windows or Apple’s Mac OS, Amman stands, with its current status and size, on a crossroad; does it adopt an easily purchasable and accessible one-size, fits-for-all operating system, whose efficiency lays ambiguous in the lack of apparatus, or does it start its new operating system with its own programming language and open source programming methods? And instead of ousting and demonizing private partnerships and neoliberal forces, is there a possibility of integrating them into this operating system we shall be creating? And where does the bottom-up approach come in case adopted? What forms shall it take in light of the socio-political and economic state of affairs?

Note: The caricature on the cover titled « Little Joys of Life » is depicting Abu Mohammad, a representation of a lower middle class Jordanian by the artist, Emad Hajjaj, calling his friend, Abu Mahjoub, the usually leading character, and telling him:

« Abu Mahjoub, I’m sitting on a piece of land worth a million JDs for free! What a great feeling! Come and take advantage before it’s too late! You never know! Maybe just sitting here in the near future will no longer be for free! ».

“Sociologie de L’action Publique Lascoumes, Pierre, Patrick Le Galès, Colletion Armand Collin (2012)”.

Myriam Ababsa, “Social Disparities and Public Policies in Amman.,” Cities, Urban Practices and Nation Building in Jordan. Villes, Pratiques Urbaines et Construction Nationale En Jordanie., 2011, 205–232.

Myriam Ababsa, ed., Atlas of Jordan : History, Territories and Society, Contemporain Publications (Beyrouth: Presses de l’Ifpo, 2014), http://books.openedition.org/ifpo/4560.

“Faire Participer Les Habitants ? : Citoyenneté et Pouvoir D’agir Dans Les Quartiers Populaires Carrel, Marion,”.

J. Nevo, King Abdallah and Palestine: A Territorial Ambition (Springer, 1996).

AMMAN / NEOLIBERAL URBAN MANAGEMENT Edited by Rami Farouk Daher. DIWAN Series Edited by Philipp Misselwitz and Can Altay. IABR, 2009.

Neoliberal urban transformations in the Arab city, R.Daher

Les différentes crises auxquelles le monde fait face aujourd’hui (qu’elles soient climatiques, économiques ou démographiques) nous pousse à repenser nos modes de consommation et plus largement notre mode de vie. Ainsi Andre Gorz, philosophe et journaliste français, nous invite à « produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ».

Les circuits courts apparaissent alors comme une nouvelle manière de concevoir la production et la consommation. Clairement positionnés sur des enjeux de développement durable, ils peuvent également servir d’instrument de développement intégré à l’échelle d’un territoire. Ils proposent de s’affranchir d’une approche verticale et sectorielle des politiques mises en œuvre, qui ne prend pas en compte l’ensemble des ressources propres à un territoire. A ce titre, les circuits courts permettent leur optimisation économique. Concrètement, les logiques Top down laissent place à une identification d’initiatives à l’échelle locale comme base de travail pour le développement. Il s’agit de déterminer les liens entre les ressources et les besoins locaux et de repenser l’organisation générale des circuits économiques en rapport avec le territoire en question. L’évaluation des rentabilités réelles se fait donc à une échelle plus large intégrant les externalités non comptabilisées dans une approche Top down (coût de transports, CO2, impact sur l’emploi, etc.), valorisant ainsi les ressources locales.

Les collectivités territoriales sont les acteurs les plus à même à impulser ces nouvelles dynamiques de circuits courts économiques. Pour cela, ils doivent remettre en question leur mode fonctionnement actuel basé sur des logiques sectorielles, faire preuve de plus de souplesse et d’adaptation, et promouvoir la collaboration avec les acteurs privés, la concertation avec les opérateurs économiques et la société civile.

L’exemple de R-Urban à Colombes (92)

Des initiatives existent déjà. En témoigne, l’émergence de l’association R-Urban pour piloter la mise en place d’unités aux fonctions urbaines complémentaires destinées à stimuler la création de circuits courts à Colombes : Agrocité pour l’agriculture urbaine, RecycLab pour le recyclage et l’éco-construction, et AnimaLab qui est une ferme domestique intégrée à Agrocité. L’objectif est ici de fédérer des projets et initiatives citoyennes pour favoriser la résilience urbaine.

Le projet R-Urban a déjà prouvé son efficacité puisqu’il permet chaque année la réutilisation de 240 tonnes de déchets, la réduction de 240 tonnes des émissions CO2. Il a même permis la création de 12 emplois en 2010. Certes ces résultats paraissent timides, mais restent significatifs lorsque reportés à l’échelle locale.

Ce type d’initiatives peine tout de même à se développer car il se heurte à des rigidités normatives, réglementaires, ou administratives. La mise en place de démarches participatives est également difficile, car l’engagement citoyen n’est pas évident du fait de la culture plus salariale qu’entrepreneuriale des habitants. Ces difficultés font partie du caractère expérimental de ce genre de projet. Mais l’idée de circuits courts, bien qu’à ses prémisses, suscite beaucoup d’enthousiasme.

Références :

L’agglomération d’Oran est la seconde plus grande agglomération du pays après Alger. Située au nord est de l’Algérie, elle a connu depuis l’Indépendance en 1962 un développement urbain et démographique considérable pour atteindre aujourd’hui plus d’un million d’habitants et 8.050 ha urbanisés.

A travers cet article, nous tenterons de comprendre les origines du développement urbain accéléré sur les emprises foncières libres autour du centre colonial, et plus particulièrement sur les terres agricoles et les espaces naturels. L’article fera un état des lieux de l’agglomération oranaise post-Indépendance ; il traitera des outils de planification comme moyen de maîtriser l’urbanisation et le foncier, ainsi que du rôle des acteurs : l’Etat, l’administration locale, les entrepreneurs locaux et les professionnels.

Etat des lieux :

La croissance urbaine de la ville d’Oran et son étalement a entraîné une grande consommation de réserve foncière et de terres agricoles. Ce phénomène de développement est directement lié à une importante croissance démographique de l’agglomération oranaise (Oran, Bir el-Djir, Es-Sénia et Sidi Chami) due à l’exode rural qu’a connu le pays durant les années 1960, au lendemain du lancement des grandes politiques d’industrialisation, et durant la décennie noire de 1990 à 1999. Pour mémoire, Oran ainsi que certaines grandes agglomérations algériennes ont moins subi les vagues de violences et attentats qui ont secoué le pays durant ces années.

La croissance démographique de l’agglomération connaît une évolution constante dés 1966 pour atteindre une population estimée à 1.064.400 habitants en 2015. Le graphique n°1 illustre cette croissance et indique une décroissance démographique de la commune d’Oran en 2008 avec un report sur les autres communes de l’agglomération, confirmée aussi par les statistiques de 2015[1]. Désormais, la périphérie est le nouveau territoire d’attraction, en particulier la banlieue est avec Bir el-Djir (Oran est), contrairement à la commune d’Es-Sénia (Oran ouest) qui recule après avoir été la seconde plus importante commune après Oran à cause de la saturation du tissu urbain, l’augmentation du prix du foncier.

Le parc immobilier de la ville d’Oran au lendemain de l’Indépendance est très important : elle est longtemps considérée comme une ville sans crise de logements. La vacance des immeubles ralentira l’extension urbaine de la ville d’Oran jusqu’en 1975. Quant aux terres agricoles, dès 1962, elles deviennent des biens vacants et majoritairement propriétés de l’Etat ; elles sont attribuées aux Fellahs (agriculteurs) sous contrat de bail. Leur statut ressemble fortement à celui des salariés dans une entreprise classique. Autrement dit, l ‘Etat demeurera le seul propriétaire des terres et les agriculteurs en seront de simples exploitants sans aucun regard sur la gestion, marquant un détachement des exploitants vis-à-vis de leur terre[2].

L’Algérie a hérité, de ses années de colonisation, d’un modèle de planification urbaine français. Au lendemain de son indépendance en 1962, l’administration algérienne reconduit toutes les lois élaborées par le gouvernement français, dont le PUD (Plan d’urbanisme directeur). Il faudra attendre l’année 1990 pour voir naître des outils tels que les PDAU (Plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme), équivalent du SCOT en France, et le POS (Plan d’occupation du sol) inspiré de son équivalent français.

Durant la période française, l’extension urbaine se faisait sous une logique capitaliste de rente foncière. Les propriétaires fonciers aux alentours d’Oran vendaient leurs terrains aux plus offrants, ou s’improvisaient eux-mêmes promoteurs immobiliers en montant des opérations de construction de logements. A l’Indépendance, la réforme agraire de 1963 nationalise toutes les terres agricoles[3] et met l’Etat au centre du processus d’aménagement urbain.

Les périodes d’expansion :

En 1977, en pleine expansion démographique, la ville d’Oran est enfin dotée d’un PUD et des Zones d’Habitat Urbain Nouvelles (ZHUN) voient le jour dans sa périphérie. Le but de ces grands ensembles de logements est principalement de répondre à la demande et de limiter la prolifération d’habitat précaire ou informel. Ainsi les ZHUN vont devenir les principaux moteurs de la fabrication urbaine dans les années qui suivent, en marquant naturellement les zones à urbaniser. En parallèle de ces ZHUN, Oran se dote d’un pôle universitaire à rayonnement national, toujours situé en périphérie de la ville et qui impulse également une urbanisation (quartier USTO – Université des sciences et de la technologie d’Oran).

Durant plusieurs décennies, l’agglomération oranaise aura une logique de rattrapage de retard et fera face aux deux vagues de déplacements majeurs de populations (développement de la politique industrielle post-Indépendance et instabilité politique des années 90) en réalisant dans la hâte des opérations de logements qui seront entérinées par le PUD après coup. Ainsi le PUD ne remplira jamais sa fonction de plan de cohérence et de coordination des opérations.

Quant aux espaces naturels, ils sont moins protégés et sont le terrain d’une extension urbaine aussi importante que celle affectant les terres agricoles. L’absence de législation en faveur de la protection de ces espaces dans les années 90 a favorisé l’étalement urbain.

En 1998, l’agglomération oranaise se dote d’un PDAU dans lequel elle met en place des zones (urbanisées, à urbaniser, à urbanisation future ou non urbanisables). Le discours sur les enjeux environnementaux se fait de plus en plus entendre en Algérie et plus particulièrement dans les pratiques de l’aménagement urbain[4]. Ainsi Le PDAU donne une priorité au développement de la ville coté est, là où les réserves foncières sont les plus importantes mais également dans le but de sauvegarder les terre agricoles plus fertiles à l’ouest. Cependant, face aux urgences de construction d’équipements publics et de logements, il est totalement oublié quand il s’agit de passer à l’acte.

En même temps, une série de Plan d’Occupation des Sols (POS) est mis en place pour chaque zone du PDAU ce qui mène à un morcèlement de la ville en plusieurs POS. Ils sont critiqués par les professionnels pour leur faiblesse, mais également pour le manque de cohérence due à l’absence de coordination des bureaux d’études en charge de leur élaboration et le retard cumulé par l’administration locale pour les voter en assemblée. Aujourd’hui la ville d’Oran continue son urbanisation aveuglément, sans documents administratifs votés et fiables.

Source : Kadri Y., Madani M.

Le jeu d’acteurs, intérêts et conflits :

Une fois de plus, le développement anarchique de la ville prend le dessus sur les outils censés réguler l’urbanisation. Comme le signale le représentant d’un bureau d’études étatique en charge de l’étude du PDAU en 1998, « l’urbanisation planifiée est contredite par une utilisation hâtive et excessive de l’espace urbain. Il n’y a qu’à voir l’urbanisation de la périphérie Est !». Ajouté à cela, le prix du baril de pétrole de plus en plus élevé et une réserve de change au plus haut, l’Algérie des années 2000 était dans les conditions des plus favorables pour construire et se développer, aggravant ainsi l’étalement urbain.

Dans leur article, M. Abdellah Messahel et M. Tarik Ghodbani[5], les auteurs, distinguent six principaux acteurs dans le développement urbain de la ville d’Oran dont les stratégies et les intérêts divergent. L’Etat dans un souci de gestion et de préservation des terres agricoles : il en devient propriétaire et refuse de délivrer des actes authentiques aux exploitants agricoles. Mais cette position de pouvoir est souvent appliquée de manière incohérente et abusive. En face, les Elus locaux sous pression de l’électorat et gangrénés par la corruption ont la stratégie d’intégrer un maximum de terrains dans les secteurs à urbaniser.

Les agriculteurs, quant à eux, sont pour la plupart des exploitants sous baux, sans titre de propriété. Ils tentent de tisser des liens avec les réseaux politiques influents (la mafia du foncier) pour faire entendre leur voix. Le développement depuis une vingtaine d’années, des promoteurs privés devenant les acteurs majeurs de l’immobilier. Ils appliquent une politique libérale et cherchent les meilleurs terrains pour leurs opérations. Ils influent sur l’administration pour faire fléchir les POS et négocient en amont avec les Fellahs pour réduire toute résistance.

De l’autre côté, les bénéficiaires sont quant à eux face à une offre de logements et de lotissement médiocre ou inabordable, selon qu’ils sont dans des sites naturels à risque ou dans des emprises foncières proches du centre. Enfin les bureaux d’études[6], souvent en fin de circuit, sont instrumentalisés et intègrent les projets d’aménagement dictés par les promoteurs.

Conclusion :

Plus d’un quart de siècle après leur adoption, les instruments de planification urbaine font l’objet de multiples critiques. Dans un contexte d’urbanisation accélérée, les outils paraissent inefficients. Il est constaté que les instruments viennent souvent trop tard rattraper les coups tirés sans disposer de réels leviers de pression. Ils reviendraient à faire le projet urbain dans le sens inverse.

Les pressions de l’Etat central et des habitants envers les décideurs locaux accentuent l’urgence et mènent à prendre des décisions contradictoires à celles prises auparavant. Selon le président du bureau d’étude étatique l’URBOR (centre d’étude et de réalisation en urbanisme d’Oran) qui a participé à la mise au point du PDAU : « Notre effort se dilue dans le caractère de l’urgence dans lequel s’est installé le mode d’urbanisation de la ville… On cherche alors à rattraper l’urbanisation et la dynamique en cours et non pas la contenir ».

Dans un contexte de libre échange et d’économie de marché, le gouvernement gagnerait à développer une politique agricole forte en périphérie des villes et permettre aux exploitants d’avoir un acte authentique de propriété qui les rattacherait à leur terre et minimiserait dans une certaine mesure l’extension urbaine sur les terres agricoles. Aussi les outils de planification urbaine doivent-ils intégrer dans leurs textes davantage de directives et contraintes favorisant un urbanisme durable.

Aujourd’hui, le climat politico-économique de l’Algérie est très peu favorable et instable. Le développement urbain effréné va être ralenti après l’effondrement du prix du pétrole et l’assèchement des réserves de l’Etat[7]. Le pays se prépare avec le projet de loi des finances de 2017 à rentrer dans une période de récession alors qu’un grand nombre de projets sont en cours actuellement ou en chantier.

Photo de couverture : Hamid Mohamed Khadraoui

[1] Youcef Kadri et Mohamed Madani, « L’agglomération oranaise (Algérie) entre instruments d’urbanisme et processus d’urbanisation », EchoGéo [En ligne], 34 | 2015, mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://echogeo.revues.org/14386

[2] Cahiers thématiques n° 11, Agriculture métropolitaine / Métropole agricole, Édité par Jennifer Buyck, Xavier Dousson, Philippe Louguet. Oran les terres agricoles et les espaces naturels face à la ville : le cas d’Oran.

[3] Cahiers thématiques n° 11, Agriculture métropolitaine / Métropole agricole, Édité par Jennifer Buyck, Xavier Dousson, Philippe Louguet. Oran les terres agricoles et les espaces naturels face à la ville : le cas d’Oran.

[4] Kacemi Malika, « Protection du littoral en Algérie entre gestion et législation. Le cas du pôle industriel d’Arzew (Oran, Algérie)», Droit et société 3/2009 (n° 73) , p. 687-701 URL : www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2009-3-page-687.htm.

[5] Cahiers thématiques n° 11, Agriculture métropolitaine / Métropole agricole, Édité par Jennifer Buyck, Xavier Dousson, Philippe Louguet. Oran les terres agricoles et les espaces naturels face à la ville : le cas d’Oran.

[6] Dénomination pour les agences architecture et d’urbanisme privées ou étatiques

[7] http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/11/12/etranglee-par-la-chute-de-ses-revenus-l-algerie-se-prepare-a-l-austerite-et-s-endette_5030023_3234.html

Le projet du Guggenheim de Bilbao, dans le Pays basque espagnol, imaginé par l’architecte-star Franck Gehry et accompagné du non moins médiatique artiste Jeff Koons, ouvert au public en 1997 dans une ville touchée par la crise industrielle reste aujourd’hui une référence. Cet exemple induit l’idée selon laquelle un projet culturel exceptionnel peut entraîner la renaissance d’une ville touchée par les difficultés économiques et les troubles sociaux qui en sont la conséquence. Cette tendance s’étend à travers l’Europe, voire même le monde, associant une architecture remarquable, et le nom de son concepteur à une ville. La médiatisation de telles réalisations amplifie ce phénomène qui promeut un bâtiment au rang d’icône.

La réussite de ce qui est aujourd’hui qualifié comme « effet Bilbao » inspire aujourd’hui de nombreuses villes, à l’exemple de la métropole lilloise et du Louvre-Lens, commune de l’ancien bassin minier qui dessine aujourd’hui l’aire métropolitaine de Lille. L’ouverture de cette antenne du Louvre a eu lieu en décembre 2012.

L’objectif affiché par l’Etat et la Région Nord-Pas de Calais était celui de la démocratisation culturelle et du développement local. Néanmoins, certains journaux signalent l’échec de l’opération : la fréquentation diminue malgré la gratuité de l’exposition permanente. D’après un article du Monde, ce résultat très mitigé tient du fait que, en voulant copier l’effet Bilbao avec une architecture remarquable, certains aspects pourtant catalyseurs d’une meilleure fréquentation ont été complètement oubliés. Parmi ces éléments, les plus développés sont ceux d’une localisation excentrée du musée par rapport au cœur de Lille, une architecture peu démonstrative à l’inverse du Guggenheim, ou encore des expositions pour spécialistes qui met en péril l’objectif de démocratisation culturelle. Cette incapacité à atteindre les milieux populaires est montrée du doigt par les militants de la culture pour tous.

De plus, les impacts sur l’économie locale apparaissent très limités, notamment en raison de la faible attractivité touristique du site. Les infrastructures hôtelières se sont développées dans les villes voisines de Lille ou d’Arras, et non à Lens même qui continue à souffrir d’une image délétère. Malgré les investissements très importants de l’ordre de 200 millions d’euros, les retombées en termes d’emplois restent donc très limitées. Une autre critique adressée à ce programme est celle d’après laquelle ce projet se serait fait au détriment des autres initiatives culturelles locales, et que le Louvre-Lens n’est pour l’instant pas en mesure de jouer le rôle de « locomotive » pour ces derniers.

Il apparaît donc que la politique culturelle menée à Lens, et l’implantation d’une antenne du Louvre sur une friche industrielle comme outil de redynamisation d’un territoire souffrant d’un déclassement important est encore loin des objectifs qu’elle s’était fixée. Cela nous conduit à interroger le phénomène de mondialisation de l’Effet Bilbao. Si le Guggenheim est aujourd’hui perçu comme une réussite, un vecteur de redynamisation qui, 20 ans après, continue de porter ses fruits, cela ne garantie pas le succès et la postérité des opérations qui s’en inspirent.

De plus, Philippe Panerai nous invite à repenser notre rapport au développement local : le Guggenheim est perçu comme une réponse aux désordres actuels de l’économie, mais peut-on vraiment continuer à le prendre en exemple alors que nous savons tous qu’il ne s’agit pas de crises passagères mais d’une nouvelle condition durable ?

Références

Les grands théoriciens de la lutte contre la pauvreté ont leur nouveau credo : « Rendons aux pauvres la lutte contre la pauvreté ! » Si le principe général de laisser à chacun le droit de contrôler sa propre existence est difficilement réfutable, nous pouvons nous interroger sur la capacité réelle laissée aux populations pauvres pour exercer ce contrôle sur leur existence, et plus largement nous pouvons mettre en doute ces grandes idées qui seraient la nouvelle panacée pour la lutte contre la pauvreté « en général. » La question sous-jacente est fondamentale : peut-on confier aux pauvres tous les leviers de leur existence (de leur activité économique à l’administration de leur village) sans pour autant avoir l’impression de se décharger du problème ? Quel est l’équilibre entre autonomie et soutien aux pauvres en faveur d’un meilleur développement humain et urbain ?

La microfinance : des usuriers à la panacée ?

Le microcrédit est l’outil le plus connu de la lutte contre la pauvreté aujourd’hui, notamment suite à l’attribution du prix Nobel de la paix à Mohammed Yunus en 2006, fondateur de la première banque de microcrédit, la Grameen Bank. Le microcrédit permet-il de réduire la pauvreté ? Qu’est-ce qui y fonctionne et pourquoi ?

Esther Duflo fait émerger les principaux facteurs de succès de la la microfinance [1] : prêter aux femmes, avec des remboursements et réunions hebdomadaires, et ce, en groupes solidaires (au sens légal du terme). Grâce à ce mode de fonctionnement, et malgré les taux d’intérêt élevés (allant de 20% à 100% par an parfois !!), l’attrait pour les microcrédits persiste et les taux de remboursement sont d’ailleurs très élevés (95%). Le marché de la microfinance a cherché à se diversifier plus récemment en proposant de nouveaux services aux pauvres comme l’épargne ou l’assurance. Mais ces nouveautés ne fonctionnent pas aussi bien. Esther Duflo avance deux raisons pour expliquer cela : cela demande une projection dans le futur délicate. Les populations sont fréquemment sujettes à l’incohérence temporelle, c’est-à-dire qu’elles ont le raisonnement suivant : à quoi bon payer un service d’assurance si je suis en bonne santé ou si mes champs sont productifs en ce moment ? La deuxième grande raison qui explique en partie l’échec de ces nouveaux services chez les populations pauvres est le manque d’information prodigué par le gouvernement. « L’assurance est perçue comme un impôt par ceux qui ne tombent pas malades.[2] » Et, réciproquement, le manque de confiance de la population en ce dernier quand il est sujet à la corruption n’améliore pas le recours à ces services.

Gouvernance locale : Mesurer et combattre la corruption discrète

La corruption évoquée ici se rapporte à la corruption « discrète », évoquée dans un rapport de la Banque Mondiale sur l’Afrique.[3] Phénomène peu visible en soi, il désigne la corruption n’impliquant pas d’échange monétaire, comme l’absentéisme d’un fonctionnaire ou le non-traitement par la police des plaintes déposées sans verser un pot-de-vin[4]. Cela entre dans le cadre de la corruption, entendu dans le sens d’une « situation où un fonctionnaire ou un élu enfreint le règlement pour obtenir un avantage personnel.[5] » Esther Duflo s’attache à montrer comment mesurer, comprendre et combattre cette corruption.

Elle étudie deux méthodes pour mesurer et combattre la corruption. Une méthode par le haut, avec la pratique du client surprise qui consiste à envoyer un inspecteur qui se fait passer pour un usager et observe les pratiques des fonctionnaires, a permis de montrer au Rajasthan que 60% des plaintes pour petits délits n’étaient pas enregistrées par les policiers.[6] L’autre méthode, par le bas, est l’observation participante comme dans le cas de la comparaison entre les fonds attribués à un projet et les fonds effectivement utilisés (construction de route notamment).

Le rapport de la Banque Mondiale recommande clairement la seconde solution, ce qui va dans le sens de donner du pouvoir aux pauvres. Mais Esther Duflo, elle, semble plus mitigée. Selon elle il serait plus efficace d’allier contrôle par le haut et contrôle par le bas. Cette corruption semble moins importante que la corruption des hauts fonctionnaires impliquant de vastes détournements d’argent. Mais dans les pays émergents, il constitue une véritable entrave à la croissance et au développement et peut avoir des conséquences désastreuses à long terme pour les populations.

Lutter contre la pauvreté ne se fera pas à grand coup de théories « top-down ». Toute mesure gardée, la microfinance n’est pas la solution miracle en faveur de la lutte contre la pauvreté et la corruption peine à être annihilée par une véritable gouvernance locale, maitrisée. N’oublions pas non plus que « l’une des principales causes de la pauvreté des uns, c’est la richesse des autres » et que « seule notre idéologie néolibérale […] a permis d’alimenter le fantasme d’une lutte contre la pauvreté sans redistribution de richesses.[7] » Ce point, et l’étude menée par Esther Duflo, montre le danger des grandes théories de l’empowerement annonçant « rendre aux pauvres la pauvreté » sans mesures d’accompagnement.

Notes et références :

[1] Esther Duflo, La Politique de l’autonomie. Lutter contre la pauvreté (II), coll. « La république des idées », Seuil, 2010

[2] Esther Duflo, “Gouvernance et corruption” in La Politique de l’autonomie. Lutter contre la pauvreté (II), coll. « La république des idées », Seuil, 2010, p.57

[3] Banque Mondiale, Silent and Lethal. How Quiet Corruption Undermines Africa’s Development Efforts, Africa Development Indicators 2010, 2010

[4] Esther Duflo, “Gouvernance et corruption” in La Politique de l’autonomie. Lutter contre la pauvreté (II), coll. « La république des idées », Seuil, 2010, p 61

[5] Ibid., p.62

[6] Ibid., p.64

[7] Daniel Zamora, “La pauvreté, voilà le fléau !”, Partage des richesses : Espoirs et impasses in : Manuel d’Economie Critique, Le Monde Diplomatique, Hors-série, p.62

Pour en savoir plus :

http://www.college-de-france.fr/site/esther-duflo/course-2009-01-26-17h00.htm

http://www.college-de-france.fr/site/esther-duflo/course-2009-01-26-18h00.htm

https://www.youtube.com/watch?v=0zvrGiPkVcs

https://www.povertyactionlab.org/

La semaine dernière se tenait au pavillon de l’arsenal la conférence inaugurale de l’exposition «Terres de Paris : de la matière au matériau», animée par des enseignants, architectes et chercheurs au sein du centre international de la construction en terre. L’enjeu est le suivant : que faire de la terre extraite des chantiers franciliens, la stocker, la réutiliser ? Comment et dans quelle mesure ce matériau pourrait apporter une réflexion sur le développement local ?

Le constat est simple, aujourd’hui, en une année, plus d’une vingtaine de millions de tonnes de terres sont extraites en Ile-de-France. Depuis 2008, la loi de transition énergétique donne pour objectif une réutilisation et valorisation à hauteur de 70% des déchets produits par le secteur du bâtiment. Avec le futur réseau de train métropolitain, il est prévu d’excaver environ 40 millions de tonnes de terres. Encombrantes, polluantes à déplacer, les terres sont complexes à traiter et parfois toxiques. On ne compte plus les scandales des décharges géantes d’Ile-de-France. L’enjeu financier et écologique est considérable. Le développement du Grand Paris impose de trouver des solutions. S’emparant de ce problème, de premières expérimentations sont menées pour valoriser les déchets. En septembre dernier, le Grand Paris express a ainsi lancé un appel à projets en vue de trouver « des solutions innovantes pour la gestion des déblais ».

Certes, toutes les terres ne sont pas réutilisables, des laboratoires se proposent d’étudier leur composition. Une partie des sous-sols parisiens est constituée de remblais, inutile de compter sur cette terre pour construire : provenant de part et d’autre, elle est souvent polluée et inégale. Toutefois, une grande partie de la terre francilienne possède des qualités intéressantes, propriétés de granulométrie ou sédimentométrie. Combinée à de l’eau dans le juste mélange, elle permet la construction. En fonction de ses propriétés, la terre peut être coulée ou compactée pour former un mur, assemblée en brique, utilisée comme un matériau de remplissage ou encore en enduit. Mettant en application ces propos, une expérience empirique a été menée dans une briqueterie francilienne pour créer des prototypes de brique extrudée en terre crue. Plusieurs acteurs de la filière du stockage et du retraitement ont pris part à l’opération pour un résultat de plus de 8000 briques issues des déchets des chantiers alentours. Concrètement, ces briques possèdent des propriétés écologiques et sociales majeures. Durable, la terre non stabilisée est totalement biodégradable. Saine, elle régule la température intérieure et apporte une forte inertie.

On ne sait pas si le projet de tour en terre crue proposé par l’équipe Loiret et Joly pour «Ré-inventer Paris »2 sera réellement construit et quand verra le jour le premier bâtiment de terre francilienne. Toutefois, cette première visibilité laisse à penser un développement de la terre comme matériau de construction. De multiples acteurs ont pris part à l’opération : architectes, ingénieurs, géographes, chercheurs, firmes de stockage et de retraitement des déchets, société du Grand Paris… Dans la visée d’une smart city, il s’agit de construire intelligemment : ici d’exploiter une technique ancestrale par une recherche scientifique poussée, de développer une économie locale en pensant une nouvelle interaction entre différents acteurs.

Notes et références

1 Législation européenne sur la gestion des déchets – directive 2008/98/CE

2 Loiret et Joly, projet « réinventer Paris » http://jolyloiret.com/projets/uncategorized/rem1/

image : Exposition, terres de Paris – Schnepp Renou

Sources

Pavillon de l’Arsenal, exposition « Terres de Paris » : http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10485-terres-de-paris.html

CRAterre, centre international de la construction en Terre http://craterre.org

Agence d’Architecture Loiret – Joly, projet en terre « réinventer Paris » http://jolyloiret.com/projets/uncategorized/rem1/

Motoco à Mulhouse, la friche comme terreau d’expérimentations. Un laboratoire de design sociétal à l’épreuve des réalités économiques. (Tristan Siebert)

Catégorie développement local. Penser la crise, la sortie de la crise, ou bien une nouvelle économie.

« Naïveté ? Légèreté coupable ? Incompétence ? Ou bien est-ce plus grave encore ? »[1] Nous sommes le mercredi 9 novembre 2016, Emmanuel Delahaye journaliste à l’Alsace s’interroge. Après des débuts prometteurs, l’annonce du dépôt de bilan d’un acteur majeur de l’économie créative et solidaire de Mulhouse suscite l’incompréhension. L’Association Motoco était fortement impliquée dans l’élaboration de la programmation de la première phase de la réhabilitation de la friche DMC, achevée en mai 2013, ainsi que dans les étapes suivantes encore en cours. Nous tenterons de présenter les choix qui ont conduit l’agglomération mulhousienne à choisir l’association, comme partenaire de ce projet, à travers la participation à l’IBA Basel 2020. De même nous nous demanderons comment ce « tiers acteur »[5] a contribué à l’élaboration du programme des différents bâtiments d’un cluster urbain en devenir.

Des difficultés à convenir d’un programme, comment éviter la dégradation du site ?

Dans une ville profondément marquée par la désindustrialisation, DMC était le leader mondial du fil à tisser[6]. En 2008 cette entreprise abandonne une grande partie de son usine. Commence alors des réflexions sur l’avenir de la friche. Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), par l’intermédiaire de la société d’économie mixte la SERM[4] pend la tête de la maitrise d’ouvrage chargé de la rénovation. Cette dernière rachète alors les 10 hectares de l’entreprise.

Un an plus tard, suite à la définition d’objectifs généraux, une série d’études et d’acquisitions foncières sont lancées. Ainsi en 2009 un marché de définitions est organisé. L’étude est alors menée par Bernard Reichen[7] . Pourtant une série de problèmes stoppe alors le projet. Ainsi se dessine la difficulté de préciser un programme pertinent[1]. Le site est extrêmement morcelé. Convenant en outre qu’il sera difficile pour la collectivité, dans un contexte de rigueur budgétaire, de réaliser une telle opération, la marie saisi l’importance de se tourner vers des partenaires des pays voisins, et intègre le processus de l’IBA Basel.

D’un programme « d’attente » à un élément moteur du re-développement, expérimenter pour aboutir à une programmation à l’échelle urbaine

Sans programme clairement défini et avec peu de ressources budgétaires l’agglomération cherche alors à minimiser les dégradations pouvant intervenir durant la période de veille de la friche, et s’oriente vers des activités temporaires. l’IBA organise alors une rencontre entre la maitrise d’ouvrage et une association en 2012. Cette association Suisse Motoco est alors à la recherche d’un point de chute après des années d’itinérance de part le monde. Cette dernière cherche à « libérer les créateurs et étudiants en design de leur enfermement dans les espaces, règles et cadres d’écoles étroites d’esprit »[8] en créant un cluster artisanal et artistique

Le premier contrat passé entre les deux partenaires organisait uniquement des occupations temporaires des bâtiments en friche[9]. Suite à cet événement ce dernier formule une première ébauche de programmation pour l’ensemble du site et « amène la SERM 68 et la ville à revoir complètement leur stratégie. Ce qui n’était au départ qu’un programme «d’attente» devient un élément moteur du redéveloppement du site »[10].

Temporalités de la création des associations partenaires, de l’appel à compétences à l’attribution des bâtiments URL : http://openparc.org/ , consulté le 7 novembre 2016.

Lancer les bases d’un écosystème de création

D’un côté « les collectivités et leur outil opérationnel la SERM, eux, facilitent, encadrent, soutiennent l’initiative et assurent la viabilisation des bâtiments »[11], de l’autre Motoco collectif tentant de monter et fédérer des associations locales dans le but de constituer un écosystème de production en lien avec des acteurs locaux, via une procédure d’appel à participer[12]. Fin 2012, Motoco signe un bail avec la Citivia[13], puis avec la M2A pour la gestion d’un premier bâtiment au sein de la friche DMC. En échange du finacement de la rénovation, l’association Motoco se voit attribuer la gestion des locaux et s’engage à attirer sur le site artistes et artisans.

Se positionnant comme une force de développement, le projet qui n’était qu’une « stratégie d’attente » serait devenu selon le Club Ville Aménagement : « un élément moteur du site. Le programme change, le transitoire est conforté et trouve aujourd’hui sa place dans un projet totalement restructuré. Si on peut s’interroger sur le coût global de ce provisoire pérennisé, l’impact du projet sur l’engagement de la transformation du site est indéniable »[14]. Suite à l’appel à candidature le cluster urbain prend forme. Avant même le début des travaux de réhabilitation des bâtiments restant sont attribués. Sont alors fondés quatre associations partenaires de Motoco. Il s’agit de Playerpiano comme plateforme éducative, openfab « fablab d’artisans, de designers, d’étudiants, au sein d’espaces de travail partagés, dédiés aux projets collaboratifs»[15] et openstudio, « pépinière d’entreprises et d’associations spécialisées dans l’industrie des médias »[16], ainsi que openhost, comme concept d’hôtel zéro étoile. S’appropriant les lieux après mars 2015 les nouvelles entités constituantes participent à l’élaboration d’une programmation voulue comme économe au plus près de leurs besoins.

Parallèlement à cela l’IBA procède en outre à un constant processus d’évaluation des différentes initiatives. Ainsi un conseil scientifique composé d’experts tri-nationaux, en questions urbaines, valide les différentes étapes du projet, évalue la solidité des différents acteurs associatifs[17]. Ce processus de monitoring se base sur une évaluation des objectifs atteins pour les différents partenaires du projet[18]. Cette validation progressive est conférée par un jury de spécialistes et contribue à donner du crédit à l’initiative. Labellisée en 2016, soit quatre ans avant l’exposition finale, Motoco est présenté comme l’une des grandes réussites de la structure bâloise. Le projet semble alors en bonne voie[19]. Pourtant, alors que l’édile de la ville proposait un Partenariat Public/Privé des Populations des critiques commençaient déjà à se faire entendre. Des membres des conseils de quartiers faisaient alors remarquer le manque représentativité de l’association Motoco[20].

Un projet dans la tourmente, coup d’arrêt ou nouveau départ ?

Pourtant le 9 novembre 2016, coup de théâtre, l’association Motoco se trouve en état de cessation de paiement. Un certain nombre de questions se posent alors que l’IBA, la Ville de Mulhouse, M2A et Citivia n’ont pas, jusqu’alors donné des signes d’inquiétude concernant la comptabilité de Motoco, laissant s’accumuler jusqu’à 150 000 euros d’impayés[21]. Par ailleurs cette dernière ne réglait plus ses factures depuis plusieurs mois, tout en continuant à prélever les loyers. Selon Emmanuel Delahaye Journaliste au journal l’Alsace d’autres interrogations restent en suspend. Ainsi, pourquoi malgré les rétributions régulières calculées pour lui apporter un équilibre financier, et compte tenu de la faiblesse des frais qui lui étaient attribués, l’association s’est mise à perdre autant d’argent ? En outre, selon un audit fonctionnel mandaté par la municipalité au printemps dernier, Motoco aurait été incapable de présenter un bilan comptable. À Mulhouse la presse s’interroge alors qu’aucune « assemblée générale n’a jamais permis de donner quitus du bilan financier. (…) Comment l’association a-t-elle pu vivre trois ans, sans jamais partager le moindre état de sa situation financière avec ses membres, sa banque ou les collectivités locales ? »[22].

Présenté comme le lieu de tous les possibles, le projet Motoco cherche aujourd’hui un deuxième souffle. Lui qui était sensé donner à Mulhouse, la désenchantée, un « visage avenant – voire enthousiasmant – d’une vitrine créative, effervescente, novatrice… En un mot, l’image d’une ville enfin In, participative, numérique et 2.0 »[23]. Par delà ces objectifs en terme d’image, le projet proposait de bouleverser la façon de faire de la reconvention de site industriel, en s’appuyant sur l’action de « tiers acteurs » pour établir une programmation, sur la base d’appropriations temporaires. Certaines réussites sont à mettre au crédit du projet, comme la faiblesse des coûts de réalisation, la rapidité d’exécution et la réflexion sur la valorisation des temps de veille de la friche. Cependant, alors qu’il était labellisé par le comité scientifique de l’IBA Basel l’initiative n’en était pourtant pas moins fragile. Dès lors comment ne pas douter de la crédibilité de la structure de coopération transfrontalière, face à une telle situation. Dans quelle mesure, les néologismes de l’économie créative et solidaire n’ont t’il pas camouflé les problèmes auxquels les acteurs non-institutionnels étaient confrontés. L’initiative Motoco illustre la difficulté d’organiser un projet de cette ampleur en dehors du cadre habituel du projet urbain. Si la mairie semble insister sur sa volonté de continuer le travail réalisé, la question de la forme juridique de la nouvelle structure de partenariat n’est aujourd’hui pas encore fixée.

Bibliographie :

[1] Selon le Laboratoire IBA meets IBA, « grâce à l’IBA Basel 2020, la France dispose maintenant d’une IBA, ceci est prometteur et important » pour le Comité chargé d’assurer un suivi théorique et technique d’un IBA à l’autre afin d’apporter aux collectivités territoriales qui se lancent dans ce processus un retour d’expérience ; Laboratoire IBA meets IBA, http://www.iba-basel.net/fr/iba-basel-2020-f/iba-meets-iba_fr.html, consulté le 12/02/2015

[2] Il était ainsi possible de lire dans un rapport de la DREAL paru à la publication de ce dernier que « grâce à leurs propositions et à la concertation qui sera menée, la Ville de Mulhouse mettra en œuvre le projet qui correspondra à sa conception du quartier DMC de demain ». DREAL Alsace, ECLA, AURM, Etudes de cas Mulhouse – DMC, juin 2011, p1

[3] Selon les informations disponibles sur le site internet de la communauté urbaine de Mulhouse , M2A, Avec IBA Basel, le quartier DMC vise l’international, http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/dmc-et-label-iba-basel, consulté le 15/03/15

[4] DMC poursuit ses activités sur 7 ha, dans la partie est du site selon : l’Étude de cas Mulhouse – DMC, SERM, Ville de Mulhouse – Service urbanisme, 2011.

[5] Sur un périmètre qui va de l’avenue DMC à l’avenue Briand, de la rue de Pfastatt aux voies ferrées. David CASCARO et Stéphanie HONIGMANN, Catalogue d’exposition Ibid, p8.

[6] Société D’équipement De La Région Mulhousienne.

[7] Emmanuel DELAHAYE, Flou artistique général sur les comptes de Motoco, L’Alsace, édition de Mulhouse Haut Rhin, mardi 8 novembre 2016.

[8]L’HISTOIRE DE Motoco, http://motoco.me/motocostory/, consulté le 20 octobre 2016. Placés depuis sous l’appellation « Open Park », les deux projets de deviennent de plus en plus confondus.

[9] Suite à ces dernières cependant, un collectif d’artistes se réuni pour occuper l’occuper plus durablement.

[10] BAZARD, A. BERRAND, E. FULLEWARTH, Tiers acteurs, Expérimentations et Nouveaux Modes de Faire, Synthèse finale, Club Ville et Aménagement, p4.

[11] E. BAZARD, A. BERRAND, E. FULLEWARTH, Tiers acteurs, Expérimentations et Nouveaux Modes de Faire, Synthèse finale, Club Ville et Aménagement, p4.

[12] Ibid, BAZARD, A. BERRAND, E. FULLEWARTH, Tiers acteurs, p4.

[13]IBA Basel 2020, Quartier DMC reconversion d’un site industriel, http://www.iba-basel.net/images/iba-basel/PROJEKTE/Flyer/38_brochureopenparc4b.pdf, consulté le 8 novembre 2016.

[14] M.M., Friche DMC, Projet Openparc de Motoco Un écosystème cohérent, Samedi 22 novembre 2014.

[15] DMC et label IBA Basel, URL : http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/dmc-et-label-iba-basel, consulté le 3 novembre

[16] Société d’équipement de la région mulhousienne.

[17] Parallèlement à son action en faveur de la coopération.

[18] Renouvelée tout les trois ans

[19] À l’image de cinq autres initiatives similaires dans l’IBA le projet revendique un certain recours à l’improvisation.

[20] Emmanuel DELAHAYE, Openparc, Motoco à la puissance cinq, L’Alsace, Edition de Mulhouse, Vendredi 28 novembre 2014.

[21] Alain CHEVAL, Motoco : l’association est liquidée, Dernières Nouvelles d’Alsace, Edition de Mulhouse Thann, 09/11/2016.

[22] Ibid. Emmanuel DELAHAYE, Flou artistique général sur les comptes de Motoco.

[23] Ibid. Emmanuel DELAHAYE, Flou artistique général sur les comptes de Motoco.