Les grandes métropoles européennes font face à des problématiques d’attractivité de leur territoire, et une des caractéristiques majeures de cette compétition est la question des transports. Dans cette optique, les capitales européennes tentent de développer leur offre de transports publics, notamment par l’extension de leur réseau, avec des stratégies différentes. Il s’agit ici de faire un bilan des stratégies envisagées par les villes de Londres, Madrid et Paris face à cet enjeu des mobilités.

La qualité des réseaux de transports en commun se résume en deux objectifs : son perfectionnement (d’une part par l’entretien du matériel, mais aussi par l’amélioration de la régularité des trains), ainsi que le développement de l’offre (notamment par une diversification des modes de circulation, à l’extension du réseau, voire la création de nouvelles lignes).

Des stratégies différentes : la gestion du réseau existant

De façon générale, le financement des mobilités s’effectue par des dépenses courantes (compensations tarifaires) et par l’investissement (dépenses en capital). Face à la question de l’entretien du réseau, les métropoles ont chacune un système de gouvernance spécifique et une vision différente de gérer leur matériel.

A Paris et dans la métropole du Grand Paris, l’autorité chargée de la mobilité est le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF). De cette façon, celui-ci a pour ambition d’organiser et de financer le réseau de transports urbains de la région par le biais du PDUIF (élaboré par le STIF, et décliné à l’échelle des collectivités territoriales par des PDU locaux) ; et pour cela d’établir des partenariats avec différents acteurs de l’aménagement du territoire. Ainsi, d’ici 2025, l’Etat et la Région se sont engagés, à hauteur de 12 milliards d’euros à soutenir des opérations d’extension et d’amélioration du réseau existant.

Dans le cas du Grand Londres, the Great London Authority a également la compétence de la planification générale du territoire, mais qui contrairement à l’usage français ne définissent pas l’usage des sols. A Londres, l’entretien du réseau de transports collectifs de Londres a longtemps été réalisé par le biais de partenariats publics-privés, comme la société Tubes Lines, en partie responsable de la négligence de la Jubilee Line, dont la remise en ordre a finalement coûté plus de deux fois et demie plus cher que la somme envisagée[1]. Depuis, Transport for London a réintégré cette compétence à sein de sa structure, afin de pouvoir gérer les plans de modernisation du réseau de transports urbains, et en particulier a conçu un plan d’action dans le but d’améliorer la fiabilité du service (ponctualité, matériel roulant, infrastructures, etc.).

A Madrid, les problématiques de transports sont la prérogative de la Communauté Autonome de Madrid, qui organise à l’échelle régionale les mobilités. De la même manière qu’en Ile de France, la CAM élabore un Plan Stratégique Territorial, qui définit les objectifs généraux, mais dont la mise en œuvre incombe aux municipalités (en revanche, l’application de la loi est peu concluante, ainsi peu de collectivités l’ont pour l’instant implémentée). La gouvernance du réseau de transports madrilènes induit de nombreux acteurs (dont deux principaux : ADIF – Administrador de infraestructuras ferroviarias – qui gèrent les infrastructures lourdes ; et MINTRA – Madrid Infraestructuras del Transporte – qui sert de relais entre la CRTM – Consorcio Regional de Transportes de Madrid – et les gestionnaires du matériel métro et bus). Ainsi, l’investissement de la CAM s’élève à 1,6 milliards d’euros (soit 20% de ses dépenses).

L’investissement dans les transports publics

Dans le Schéma National des Infrastructures de Transport, l’ambition de l’Etat vise à soutenir le développement des transports collectifs en Ile de France ainsi qu’en Province. Par ailleurs, la modernisation et l’extension du réseau francilien est un objectif majeur de la stratégie d’aménagement du territoire et de développement économique de la région, notamment par le biais du métro du Grand Paris Arc Express, géré grâce à un partenariat entre plusieurs acteurs (Etat, Région, Société du Grand Paris, et le STIF).

Ainsi, pour la réalisation de la ligne Grand Paris Express en 2015, l’Etat et la Région se sont engagés à dégager près de 20,5 milliards d’euros. A l’horizon 2035, l’investissement de l’Etat s’élèvera à 25% du montant total, celui des collectivités territoriales sera de 70% (et les 5% restant sera financés par les contributions obtenues notamment par l’augmentation des tarifs des transports collectifs).

Cependant, Londres possède une stratégie différente d’investissement en s’appuyant sur des financement externes (partenariats publics-privés, contribution par le biais de taxes, etc.). Dans les contrats publics-privés, les montages financiers s’avèrent complexes, et relativement peu adaptés à la flexibilité requise pour les opérations d’aménagement. Par exemple, le contrat passé entre Londres et la société américaine Cubic pour le système de billetterie Oyster a posé de nombreux problèmes quand Transport for London (le gestionnaire) a voulu intégrer une tarification sociale de son service[2].

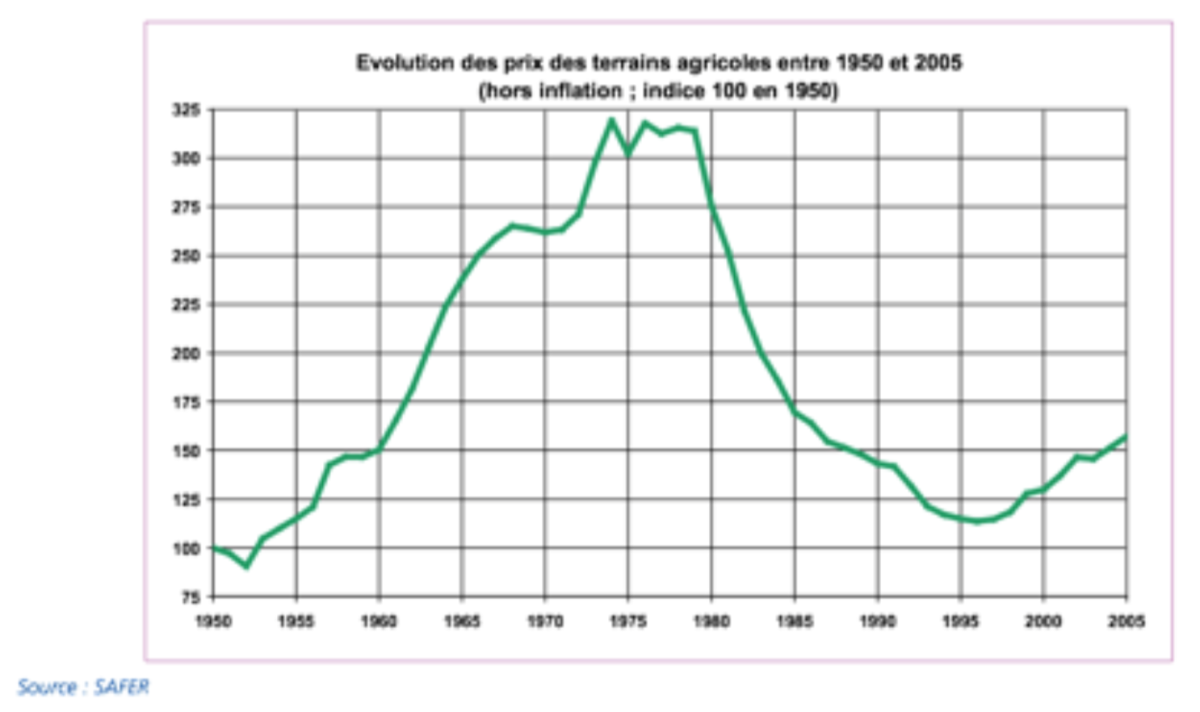

Ces mesures sont nombreuses en Grande Bretagne car l’Etat n’investit que faiblement dans les projets d’infrastructures. La mise en place de taxes calculée sur l’aménagement permet alors le développement du réseau de transports collectifs londonien : la Business Rate (payée par les entreprises à partir de la valeur locative de leur bureau, elle est collectée par l’Etat et redistribuée aux collectivités), la Business Rate Supplement (taxe additionnelle), qui est récoltée par les collectivités régionales (à hauteur maximale de 2 pence par pound) ; et pour finir le Tax Increment Financing (qui permet aux collectivités locales d’emprunter sur le marché financier sur la base du supplément de recettes futures de la Business Rate généré par la réalisation d’un projet d’infrastructure). Cependant, la chute du marché immobilier représente un danger dans le financement des opérations d’extension des infrastructures de transport (métro léger de Beckton).

A Madrid, la situation est semblable : l’Espagne a été particulièrement touchée par la crise immobilière de 2008-2009, et a eu pour conséquence le démantèlement de la MINTRA (qui finançait 1.3 milliards d’euros sur les 1.7 Md€ des dépenses en capital). Le recours au financement privé pour les nouvelles infrastructures ne fonctionne plus : les projets d’extension sont bloqués, et les fortes restrictions budgétaires sont responsables de la diminution des fréquences de rames de métro, voire la fermeture provisoire de ligne de Tramway.

La métropole de Madrid fait aussi appel à des partenariats publics-privés (DBOT : Design, Build, Operate and Transfer), qui permettent souvent la réalisation d’opérations de transport en même temps que d’urbanisme.

Malgré leurs problématiques communes de développement économique, d’aménagement du territoire, d’attractivité touristique et culturelle, etc., les métropoles européennes envisagent différemment l’entretien et l’extension de leurs services de transports. Les outils et modes de faire dans les autres régions capitales européennes semblent toujours attractifs et susceptibles d’être reproduits chez nous. Cependant, les transpositions de « bonnes pratiques » ne sont pas si aisées, à cause du contexte varié, des modes de faire historique et de la gouvernance plus ou moins libérale.

[1] IAU, « Les défis des transports urbains en Europe par temps de crise », Juin 2013, p. 1

[2] « Dans le borough de Croydon, le réseau de tramway a bénéficié, à sa construction, d’un apport de financement par le concessionnaire. Sa rémunération provenant du produit des ventes de billets, quand TfL a voulu développer la tarification sociale sur le réseau, l’autorité organisatrice s’est heurtée au manque à gagner que cela représentait pour le concessionnaire et a dû mener d’âpres négociations pour qu’il accepte la nouvelle grille tarifaire. » IAU, « Les défis des transports urbains en Europe par temps de crise », Juin 2013, p. 3

Sources :

IAU, « Les défis des transports urbains en Europe par temps de crise », Juin 2013

IAU, « Les investissements de transport collectif dans les métropoles européennes », Novembre 2008

IAU, « L’articulation aménagement/transport à Londres », Juillet 2012

Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, « Schéma national des infrastructures de transport », Octobre 2011

http://www.pduif.fr/

http://www.stif.info/